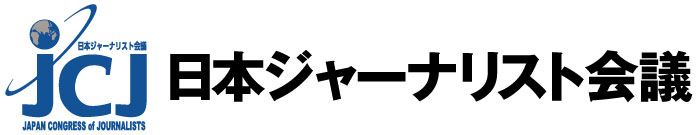

〈2025.6月号 書評〉林 博史(著)『沖縄戦──なぜ20万人が犠牲になったのか』・・・天皇制という国家体制が押しつけた無慈悲な犠牲 評者:鈴木 耕(編集者)

自民党の西田昌司議員が、沖縄での講演会で述べた歴史改竄発言が、大批判を浴びている。

沖縄戦の実相をまったく学ばずに、いい加減な思い込みで、沖縄ヘイトに加担する政治家の底の浅さ。せめて本書を読むくらいの誠実さを持ってほしいのだが、それは無理というものか。

先の戦争において、日本政府や軍が、沖縄をどうとらえていたか。沖縄に派遣された日本軍第32軍が何をしたのか。それが本書の肝である。

著者は長年にわたって日本の官僚の研究をしてきた。その延長線上に沖縄における日本軍の動きを考察する。1938年の国家総動員法、40年の国民徴用令によって、完全に軍の統制下に置かれた沖縄で、いったい何が進行していったのか。

そこに県知事を始めとする官僚たちが、どう絡んだのか。なぜ沖縄県民が戦争に巻き込まれ、20万人もの犠牲者を出すに至ったか。それは天皇制という国家体制の必然的な帰結だったと、著者は説く。天皇の意志のありようと沖縄の命運は、抜き難く結びついていたのだ。

詳細に米軍の侵攻と日本軍の退却の記述を読みながら、読者は沖縄の住民の命の軽さに慄然とするだろう。徴用で使い捨てにされる若者、スパイ視され処刑された住民、強制疎開でのマラリヤ感染死、疎開船の沈没による子どもたちの犠牲、さらにはガマ(洞窟)に逃 げ込んだ住民たちの集団自決。

まさに彼らは天皇制国家の犠牲者だった。著者は膨大な資料にあたってそれらの意味を解き明かしていく。日本軍の残虐行為だけではなく、米軍の占領下の性暴力も見落とさない。二度と戦争を繰り返さないという決意が本書に漲っている。 (集英社新書 1,243円) 鈴木 耕(編集者)