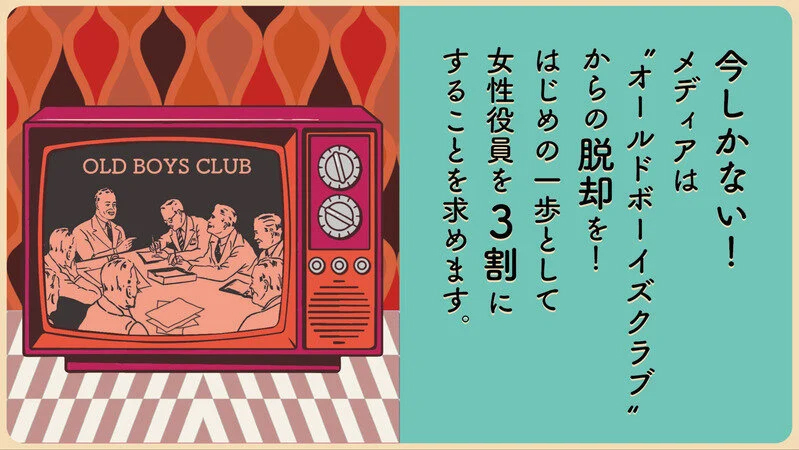

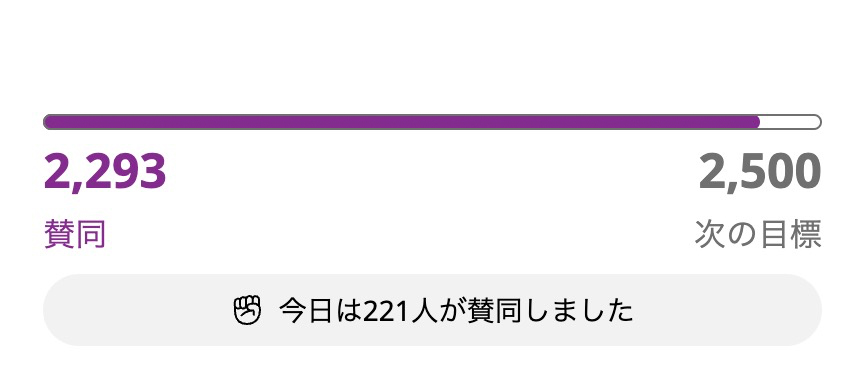

今しかない! メディアは〝オールドボーイズクラブ〟からの脱却を! はじめの一歩として女性役員を3割にすることを求めます。──日本ジャーナリスト会議(JCJ)はchange.orgを通したネット署名活動に賛同します。

署名URL:https://chng.it/VSkrXJsRZk

■署名の発信者

民放労連(日本民間放送労働組合連合会)、MIC(日本マスコミ文化情報労組会議)

「今変わらなければ、この先変わるチャンスは二度と訪れないかもしれない」

民放労連は、2018年から放送局の女性役員の割合を調査し、3割に引き上げることをすべての放送局に求めてきました。 意思決定層の多様化の遅れは、コンプライアンス意識の低下を招くだけでなく、 日本のメディア業界全体の国際競争力にも影響を及ぼす深刻な問題です。 私たちは、ジェンダー平等を推進し、多様な視点を経営に取り入れることが、健全な労働環境と持続可能な業界の発展につながると考え、この課題に取り組んできました。

今回のフジテレビの問題には、経営陣におけるガバナンスの欠如、コンプライアンス意識の不足、人権への理解の欠如が深く関わっていますが、これはフジテレビのみならずメディア業界全体の構造的な問題です。この背景には、意思決定層の多くが高齢男性で占められている現実があります。意思決定層に社会の多様な現実を理解できる人間が足りない集団では、同質性が強く、閉鎖的で、新しい視点や意見を取り入れることが難しい傾向があり、柔軟に働きにくいことや、ハラスメント、反対意見が言いにくい空気につながります。意思決定の場に女性や多様な視点を取り入れることは、偏った状況を改善していく効果があります。

意思決定層の多様化ができていないことで、時代遅れの価値観や感覚から抜け出せずに問題が見過ごされてきたのです。しかし、私たちメディア業界の従事者は、この問題が「他の誰か」の責任だと言うことはできません。私たちの取り組みが十分ではなかった、もっと早く、もっと積極的に変革を求めなければならなかった、と猛省しています。

そして、メディアが変わることがこんなにも強く望まれている今を逃したら、根本から生まれ変わるチャンスを逸して、もう二度と人々の信用を取り戻せないかもしれない、信頼できる情報を伝える役割が果たせなくなるかもしれない、という強い危機感から、この署名活動を始めました。意思決定層の女性割合が増えればすべて解決するわけではありませんが、生まれ変わるために絶対必要な最初の一歩です。

【圧倒的に少ない女性役員】

1月27日に「オープン」な形で行われたフジテレビの記者会見の登壇者は、港浩一前社長をはじめとする5人全員が年配の男性でした。意思決定層に女性をはじめとする多様な価値観が反映されず、年配男性の圧倒的優位と支配という実態を如実に表していました。

しかし、この問題はフジテレビだけのものではなく、日本のマスメディア全体に共通する課題です。

民放労連では民放の女性役員割合の調査を続けると同時に、2020年12月には、新聞労連、出版労連、WiMN(メディアで働く女性ネットワーク)と一緒に、民放連、新聞協会、書籍協会、雑誌協会を訪れて、それぞれのメディアでの意思決定層の女性割合を早期に30%以上とするよう要請しました。(*1)ところが、それから3年以上経っても、メディアの女性役員登用は不十分なままです。2023年の民放労連の調査では、キイ局の女性役員割合の平均は10.1%。また、全国のテレビ局の63.8%、ラジオ局の72.4%で女性役員がゼロでした。(*2)2024年4月の新聞協会の調査によると、新聞社の女性役員割合は5.7%でした。(*3)民放キイ局で、女性管理職割合の数値目標を掲げていたり、新卒採用の女性割合が社によっては50%を超えているところもありますが、意思決定層の女性比率はまだ極めて少ない状態です。

【社会に与える影響と私たちの責任】

メディアの影響力は計り知れません。 ニュースでどんなテーマを取り上げるのか。その決定権は、ニュースの編集担当者に委ねられています。残念ながらその多くが今の日本では男性によって占められています。編集責任者の多くを男性が占めることで、少子化対策、性暴力、差別など、社会の深刻な問題が十分に取り上げられていなかった、提案しても「ニュースバリューがない」と却下されてしまったという現実がありました。それを現場の女性記者が少しずつ変えてきた歴史がありますが、まだまだ不十分です。ニュースの現場では、子育て・介護などで、長時間働けない人は現場にいられなくなる、もしくは何とか働き続けても意思決定者にはなれないという傾向が明らかにあります。結果として「生活者」や「弱者」の目線がニュースに反映されにくい構造が続いてきたのです。

メディアは社会を映し出す鏡です。メディア内部が抱える偏見や不公正はそのまま社会に反映されてしまいます。私たちメディア従事者は、この状況を変えるために行動しなくてはなりません。

【今こそメディアを変える そのために力を貸してください】

この問題を解決する最初の一歩として、私たちはメディア各社に「女性役員3割」を直ちに実現するよう求めます。この大きな衝撃を、目の前の火を消すためではなく、根本的に意思決定の構造を変える力にして、多様な声が反映される組織に生まれ変わりたいと思っています。そうしてこそ、視聴者、聴取者、読者の皆様に信頼されるメディアになる、より良いコンテンツを生み出せるようになる。そう信じています。

私たちは、メディア従事者として、メディア業界改革のために声を上げます。 どうか皆さんの力を貸してください。

■提出予定

集まった署名は3月初旬に民放キイ5局、民放連に提出したいと考えています。また、新聞協会、書籍協会、雑誌協会にも同様の要請を行う予定です。

■署名の発信者について

・民放労連(日本民間放送労働組合連合会) : 日本唯一の民間放送の産別組織で、全国の放送局や放送関連プロダクションなど約110組合、約6,200名が加盟している労働組合

・MIC(日本マスコミ文化情報労組会議) : 新聞、印刷、放送、出版、映画、広告、音楽、コンピュータそれぞれの労働組合の連合会、協議会等で構成された組織

資料

*1:https://www.minpororen.jp/?p=1749

*2:https://www.minpororen.jp/?p=2613

*3:日本新聞協会「新聞・通信社の従業員数・労務構成調査」(2024年4月)

■この署名の賛同人(順不同、2025年2月5日現在)

・鈴木款 ジャーナリスト

・鈴木円香 まるプロ代表取締役社長

・長野智子 キャスター・ジャーナリスト

・谷岡理香 メディア総合研究所所長

・小室淑恵 (株)ワーク・ライフバランス 代表取締役社長

・浜田敬子 ジャーナリスト

・南彰 琉球新報編集委員/元新聞労連委員長

・能條桃子 FIFTYS PROJECT代表

・吉永磨美 元MIC議長/元新聞労連委員長/ジャーナリスト

・白河桃子 iU大学特任教授 ジャーナリスト

・尾嵜優美 東京藝術大学デザイン科准教授

・林香里 東京大学大学院情報学環教授

・安宅和人 慶應義塾大学 環境情報学部教授

・大島新 ドキュメンタリー監督・東京工芸大学教授

・天野妙 みらい子育て全国ネットワーク/合同会社 Respect each other

・山口周 株式会社ライプニッツ代表、独立研究者

・岩崎貞明 メディア総合研究所事務局長・『放送レポート』編集長

・臺宏士 ライター・放送レポート編集委員

・砂川浩慶 立教大学社会学部長・教授

・吉原功 明治学院大学名誉教授

・アルテイシア 作家

・須藤春夫 法政大学名誉教授、元メディア総研所長

・大島浩一 元民放労連RKB毎日労働組合執行委員長

・森川貞夫 日本体育大学名誉教授・市民スポーツ&文化研究所代表

・松元ヒロ コメディアン

・丸山重威 ジャーナリズム研究者、元共同通信社編集局次長

・碓氷和哉 元民放労連中央執行委員長

(2025年2月6日更新)

・山本恵子 ジャーナリスト

・古田大輔 ジャーナリスト、メディアコラボ代表

・古今亭菊千代 噺家

・井田奈穂 一般社団法人あすには 代表理事

(2025年2月7日更新)

・小島慶子 エッセイスト

(2025年2月8日更新)

・坂野尚子 株式会社ノンストレス 代表取締役

(2025年2月9日更新)

・古川英一 日本ジャーナリスト会議事務局長

■この署名の賛同団体(順不同、2025年2月5日現在)

・メディア総合研究所

(2025年2月6日更新)

・日本音楽家ユニオン

(2025年2月7日更新)

・日本新聞労働組合連合(新聞労連)

(2025年2月9日更新)

・日本ジャーナリスト会議(JCJ)

■この署名の呼びかけ人(順不同、2025年2月5日現在)

・岸田花子 日本民間放送労働組合連合会中央執行委員長

・西村誠 日本マスコミ文化情報労組会議議長

・柳澤孝史 日本マスコミ文化情報労組会議事務局長

・飯野高司 映演労連 中央執行委員長

・遠藤美希 映演労連 中央副委員長

・梯俊明 映演労連 書記長

・近藤和美 映演労連 中央執行委員

(2025年2月6日更新)

・大塚涼 全印総連中央執行委員長

・宇多川はるか 新聞労連ジェンダー研究部長

(2025年2月8日更新)

・樋口聡 日本出版労働組合連合会書記長

■取材のお問い合わせ